直播带货背后的法律雷区:从490万刷量案看企业如何规避虚假宣传风险

2022年杭州中院一纸判决,揭开直播行业“水军刷量”的灰色产业链。某科技公司因开发“直播场控软件”帮助主播伪造流量数据,被判赔偿100万元。这场案件不仅敲响行业警钟,更暴露出直播营销中潜藏的法律风险。作为企业主或从业者,你是否清楚直播间“虚假人气”可能构成违法?本文将深度解析案件背后的法律逻辑,为企业提供合规指南。

490万刷量案复盘

一场“虚假繁荣”引发的千万索赔

1.1 案件核心事实

北京某科技公司运营的“快某”平台设有直播间小时榜排名规则,热度越高排名越靠前。杭州某网络公司开发了一款“直播场控助手”,通过批量操控真实账号,为直播间提供自动点赞、刷弹幕、虚假关注等服务。

·技术手段:租用真实账号+群控软件,模拟真人操作;

·收费模式:按服务时长计费如1小时加人服务收费0.8元/账号,附加点赞、评论等增值服务;

·涉案金额:半年内充值总额达49万元,涉及数万次虚假流量交易。

1.2 法院裁判要点

杭州互联网法院认定杭州某网络公司构成虚假宣传,判决赔偿100万元,核心逻辑如下:

·竞争利益保护:平台通过用户数据形成的流量生态属于受保护的商业资源;

·行为违法性:虚假数据破坏平台评价体系,误导消费者并扰乱市场秩序;

·法律适用:直接援引《反不正当竞争法》第8条帮助虚假宣传条款。

法律穿透

为什么“刷量”=虚假宣传?

2.1 虚假宣传的构成要件

根据《反不正当竞争法》第8条,构成虚假宣传需满足:

1.主体适格:经营者包括提供技术服务的第三方;

2.行为特征:通过虚假交易、虚构数据等方式误导消费者;

3.损害后果:破坏公平竞争秩序或损害他人合法权益。

本案关键突破点:

·“帮助行为”的认定:开发刷量软件属于为直播间提供虚假宣传工具;

·“数据造假”的定性:点赞、评论等数据本质是商品/服务的“用户评价”,虚构即构成虚假信息。

2.2 行业规范与司法趋势

·《网络直播营销管理办法》第18条:明确禁止虚构关注度、点赞量等数据;

·《网络直播营销行为规范》第6条:将刷单、炒信列为违法行为;

·司法实践趋势:2023年最高人民法院工作报告指出,严打网络黑灰产已成重点。

企业合规指南

直播间运营的6大雷区与应对策略

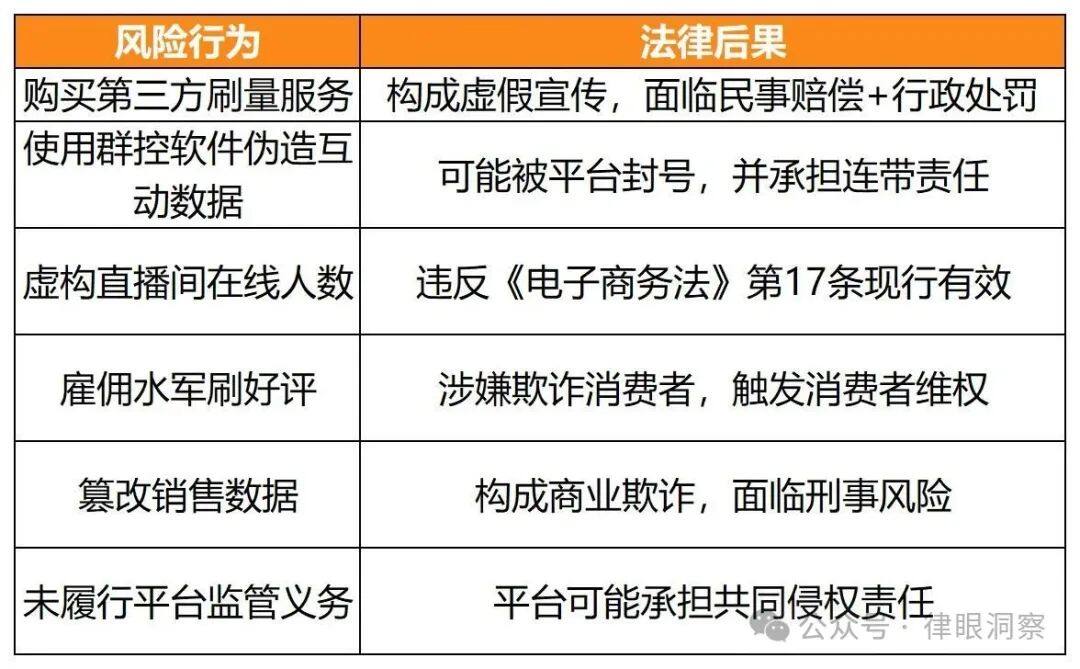

3.1 高危行为清单

3.2 合规操作建议

技术层面

·数据真实性审查:接入第三方监测工具如秒针系统,实时核验流量来源;

·账号风控机制:对异常登录、批量操作账号实施限流或封禁。

合同管理

·MCN机构协议:明确禁止合作方使用刷量软件,约定高额违约金;

·主播承诺书:要求主播承诺数据真实,违规则承担赔偿责任。

危机应对

·被举报时:立即停止涉事直播间运营,保存原始数据备查;

·被起诉时:重点举证已尽合理审查义务,争取免责或减轻责任。

律师实务

如何为企业构建直播营销防火墙

4.1 企业自查清单

· 是否与刷量服务商存在合作?

· 直播间数据波动是否异常如1小时内点赞量暴增100倍?

· 是否有主播私下购买“人气套餐”?

· 平台规则是否明确禁止虚假流量?

4.2 法律服务方案

(1)合规培训

· 针对企业高管、运营团队开展《直播营销法律风险》专项培训;

· 制作《直播间操作合规手册》,细化禁止行为清单。

(2)合同体系搭建

· 设计《直播服务三方协议》品牌方+MCN+主播;

· 拟定《数据真实性承诺书》《知识产权授权书》等配套文件。

(3)争议解决

· 代理企业应对平台封号、消费者集体诉讼等纠纷;

· 通过诉前调解争取降低赔偿金额本案中被告退款部分用户获减责。

行业前瞻

从“流量战”到“合规战”的转型之路

2024年国家网信办“清朗·打击流量造假”专项行动已封禁违规账号12万个,下架应用程序800余个。未来监管将呈现三大趋势:

1.技术监管升级:AI识别虚假流量、区块链存证等技术广泛应用;

2.连带责任扩大:平台未尽审核义务可能面临高额罚款;

3.刑事风险增加:刷量黑产可能触犯非法经营罪、破坏计算机信息系统罪。

给企业的终极建议:

· 放弃短期流量泡沫,深耕内容质量与用户体验;

· 建立“法务+技术”双核合规团队,定期开展风险评估;

· 与专业律师合作,构建覆盖事前预防、事中控制、事后应对的全周期风控体系。